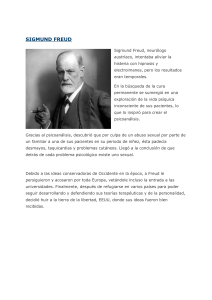

Filosofía, mitología y pseudociencia: Análisis de Freud

advertisement