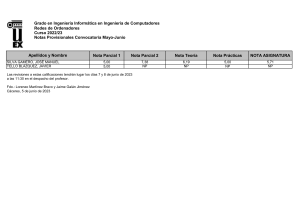

Universidad del Valle de México Laboratorio de Agresión y Defensa en Medicina Humana “Prueba de alergias” Vázquez, M., Gutiérrez, E., Mata, A., González, L. Introducción El término alergia, que a menudo se usa como sinónimo de hipersensibilidad, se refiere a tipos particulares de respuestas inmunitarias anómalas a antígenos, que se llaman alérgenos en estos casos. Hay dos formas principales de alergia: hipersensibilidad inmediata, que se debe a una respuesta anómala de linfocitos B a un alérgeno, que produce síntomas en cuestión de segundos o de minutos; y la hipersensibilidad retardada, que es una respuesta anómala de linfocitos T que produce síntomas entre las 24 y las 72 h después de la exposición a un alergeno (Fox S, 2023) Las reacciones de hipersensibilidad son respuestas inmunitarias exageradas o inapropiadas a antígenos benignos. Por lo general, las reacciones de hipersensibilidad ocurren frente a antígenos externos o que “no son propios”, mientras que las reacciones autoinmunitarias se desarrollan ante antígenos internos o “propios”(Levinson W et al., 2022). Las reacciones de hipersensibilidad son específicas del antígeno, lo que significa que el primer contacto con éste sensibiliza al sistema inmunitario, es decir, prepara el sistema inmunitario adaptativo, y los contactos posteriores provocan la respuesta hipersensible o la alergia. Dentro de un individuo, estas exposiciones subsecuentes al antígeno suscitan manifestaciones clínicas similares, aunque la gravedad de las respuestas de hipersensibilidad puede aumentar con el tiempo (Levinson W et al., 2022). Los inmunólogos Gell y Coombs, propusieron un esquema de clasificación, para discriminar entre los diversos tipos de hipersensibilidad, estas se dividen en cuatro categorías (tipos I–IV), que difieren según las moléculas inmunes, las células que las causan, y la forma en que inducen el daño. Las reacciones de hipersensibilidad tipo I están mediadas por anticuerpos IgE que se enlazan a mastocitos o basófilos, e inducen la liberación de mediadores; estas reacciones incluyen las respuestas más comunes a los alérgenos respiratorios, como el polen y los ácaros del polvo, y a los alérgenos alimentarios, como el cacahuete y los mariscos. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo II resultan del enlace de IgG o IgM a la superficie de las células hospederas, que luego son destruidas por mecanismos mediados por células o mediados por el complemento; por ejemplo, los eritrocitos transfundidos en transfusiones entre personas que difieren en los tipos de sangre ABO (Punt J et al., 2020). En las reacciones de hipersensibilidad tipo III los complejos antígeno-anticuerpo depositados en las células o en los tejidos del hospedero, activan el complemento, o la liberación de mediadores de los granulocitos, lo que a menudo provoca respuestas inflamatorias. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo IV son el resultado de una activación de células T excesiva y a veces, inapropiada; ejemplos comunes son las reacciones cutáneas causadas por el roble o la hiedra venenosos (Punt J et al., 2020). Existen pruebas de alergia que permiten identificar estas, un resultado positivo en la prueba debe correlacionarse con los antecedentes del paciente de hipersensibilidad inmediata, y la patogenia inmunitaria debe ser consistente con la enfermedad mediada por IgE. Los anticuerpos IgE se detectan mediante pruebas cutáneas para identificar alérgenos o análisis de IgE sérica; estas pruebas cutáneas o epicutáneas de alérgenos producen un habón pruriginoso y un área de eritema que alcanza su máximo en 15 a 20 min; tales pruebas se utilizan más a menudo para el diagnóstico de enfermedad respiratoria alérgica y la sospecha de hipersensibilidad a alimentos, fármacos (penicilinas) y veneno de insectos himenópteros (Manno R et al., 2023). Objetivos Objetivo general: Identificar las pruebas de alergias existentes para detectar la existencia de estas ante diferentes agentes, así como identificar el tipo de hipersensibilidad al que se relacionan. Objetivos específicos: ● ● ● ● Realizar pruebas cutáneas y reconocer el funcionamiento de estas. Comprender el proceso de sensibilización inmunológica. Clasificar los tipos de pruebas que existen para evidenciar la sensibilidad alérgica. Reconocer los tipos de hipersensibilidad y pruebas para cada una. HISTORIA CLÍNICA FECHA DE ATENCIÓN MÉDICA: 16 / 11 / 2023 MÉDICO QUE ATIENDE: Dra. Anette Ruíz González (Médico General) I.INTERROGATORIO I.I Ficha de Identificación Paciente de nombre Mariana Vázquez Flores, femenino de 19 años de edad, con una nacionalidad mexicana. Su fecha de nacimiento es 19 de julio de 2004, en la Ciudad de México, sin embargo, actualmente vive en Querétaro, El Pueblito. Su domicilio actual es Avenida Puerta Real, No. 50, Villa de Rueda, Int. 56B, con un código postal 76910. Como número de emergencia proporcionó el siguiente: 442 8081 705. Paciente soltera, estudiante de medicina. I.II Antecedentes heredofamiliares El padre de la paciente no presenta padecimientos como hipertensión, diabetes u obesidad. Madre de la paciente con hipertensión arterial grado I. I.IV Antecedentes Personales Patológicos Paciente no presenta enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión arterial u obesidad), tampoco algún tipo de alergia específico únicamente refirió que después de la segunda inmunización de COVID-19, con la vacuna de Pfizer, presentó un cuadro de urticaria de tres días de evolución. Enfermedades de la infancia preguntadas y negadas. Niega ser bebedora y fumadora. Niega antecedentes de cirugías y transfusiones de sangre. V. Antecedentes Personales No Patológicos La paciente refiere hábitos alimenticios basados en una dieta balanceada. De igual manera toma de 3 a 5 tazas de café al día. En cuanto a su higiene personal, se baña diariamente, su lavado de manos es frecuente y en cuanto higiene bucal, tiene 3-4 aseos bucales al día, debido a su tratamiento de ortodoncia. Su casa consta de dos plantas. Realiza ejercicio tres veces a la semana, desde casa (rutinas de cardio y fuerza). La mayor parte del día está frente a la computadora, debido a la carga académica de sus estudios. Asimismo, la paciente cuenta con cartilla de adulto de inmunización completa. I.VIII. Padecimiento actual El padecimiento de la paciente inició hace un año con un cuadro de urticaria generalizada, secundaria a la segunda inmunización de COVID-19, con la vacuna de Pfizer, sin ningún otro síntoma acompañante. La evolución del cuadro clínico fue de tres días, sin complicaciones, mediante la toma de antihistamínico (Ebastina), 20mg, una vez al día. Refiere como motivo de consulta descartar alergias a otros compuestos, ya sean fármacos o algún antígeno presente en el medio ambiente. I.IX. Interrogatorio por aparatos y sistemas Aparato respiratorio La paciente no refiere signos o síntomas en este apartado, actualmente. Aparato digestivo La paciente no refiere anorexia y niega odinofagia y disfagia. Aparato cardiovascular La paciente no refiere dolor precordial, así como palpitaciones, síncope, lipotimia, cianosis, acufenos y fosfenos. Piel y anexos La paciente no presenta palidez, lesiones primarias o secundarias, no refiere problemas con respecto a características del cabello, uñas. De igual manera no presenta hiperhidrosis u xerodermia. Sistema nervioso La paciente no refiere signos o síntomas en este apartado, actualmente. Síntomas generales La paciente no refiere signos o síntomas en este apartado, actualmente. II.EXPLORACIÓN FÍSICA II.I. Signos vitales • Temperatura axilar: 36.6°C. • Tensión Arterial: 110/90. • Frecuencia Cardiaca: 90 latidos por minuto. • Frecuencia respiratoria: 12 respiraciones por minuto. • Oximetría de pulso: 97%. Paciente muestra normocardia, eupnea y normotermia. Su oximetría de pulso muestra buena oxigenación y se descarta hipertensión arterial. II.II. Somatometría • Estatura: 1.70 m • Peso actual: 60 kg • Diámetro de cintura: 70 cm • IMC: 20.8 III. Resultados de estudios de laboratorio, gabinete y otros Prueba de Prick negativa para los siguientes alérgenos: gato, ácaro, trigo, caseína, ambrosia trifida, perro, alternaria alternata, lolium perenne y aspergillus fumigatus. IV.DIAGNÓSTICOS Sindromáticos No cursa con síntomas actualmente. Nosológicos La paciente no presenta ningún padecimiento actualmente. V.PRONÓSTICO De acuerdo con los diagnósticos, el pronóstico es bueno para la vida y bueno para el funcionamiento. VI. INDICACIÓN TERAPÉUTICA No se indica ningún tipo de tratamiento, sólo se dio la recomendación de continuar con un estilo de vida saludable, manteniendo una dieta balanceada y realizar ejercicio tres veces a la semana como mínimo durante una hora. Metodología Se realizó una asepsia adecuada en la cara anterior de los brazos, y se acomodaron y enumeraron cada uno de los alérgenos con los que se realizará la prueba. Se dividió el antebrazo en diez regiones y se colocaron una gota de los alérgenos e histamina. Posteriormente con una lanceta de punción se atravesó la gota pinchando la epidermis, asegurándose de atravesar solamente la capa córnea, siendo la histamina nuestro control positivo. Cabe destacar que se utilizaron lancetas diferente para cada alergeno (gato, ácaro, trigo, caseína, ambrosia trifida, perro familiaris, alternaria alternata, lolium perenne, aspergillus fumigatus). Esperamos 15 minutos y se checó la reactividad cutánea de los alérgenos. Finalmente se observó a que fue alérgico el paciente y la intensidad de dichas alergias, siempre comparando con el control positivo de histamina. Resultados En la Imagen 1, se puede observar el antebrazo de la paciente, con los distintos alérgenos colocados en la epidermis. Tal como se aprecia en la imagen no hubo alguna reacción a los alérgenos, por lo que concluimos que no presenta alguna alergia a las sustancias expuestas. La única reacción que se presentó fue a la histamina, sin embargo, ese fue solo un control positivo. 6. Gato 1. Histamina 7. Trigo alimentos 2. Pteronyssinus ácaro 8. Ambrosia trifida 3. Caseína alimentos 9. Alternaria alternata 4. Perro familiaris 10. Aspergillus fumigatus 5. Lolium perenne Imagen 1. Prueba de alergias negativa De forma complementaria en la Tabla 1, se presentan los resultados de la prueba. Alergeno y numeración seleccionada Descripción de la reacción 1- Histamina Positivo, tuvo una reacción leve en la que presentó una leve irritación en la piel. 2- Pteronyssinus ácaro Negativo 3- Caseína alimentos Negativo 4- Perro familiaris Negativo 5- Lolium perenne Negativo 6- Gato Negativo 7- Trigo alimentos Negativo 8- Ambrosia trifida Negativo 9- Alternaria alternata Negativo 10- Aspergillus fumigatus Negativo Tabla 1. Resultados de la prueba de alergias Cuestionario 1. ¿Cuál es la utilidad de las pruebas de sensibilización? Las pruebas de sensibilización son fundamentales para identificar las sustancias específicas a las que una persona puede ser alérgica. Esto puede incluir alérgenos comunes como polen, ácaros del polvo, alimentos, medicamentos, entre otros. Ayudan en el diagnóstico de enfermedades alérgicas, como la rinitis alérgica, el asma y la dermatitis atópica. Conocer las sustancias a las que una persona es alérgica permite personalizar el tratamiento, después de iniciar un tratamiento para las alergias, las pruebas de sensibilización se pueden repetir para evaluar la efectividad del tratamiento y realizar ajustes si es necesario (Sánchez-Caraballo, et. al, 2012). 2. ¿Cómo se clasifican estas pruebas y para qué tipo de hipersensibilidad son útiles, según cada prueba? Las pruebas de sensibilización se clasifican principalmente en pruebas in vivo (pruebas cutáneas) y pruebas in vitro (se clasifican en serológicas o celulares), las pruebas serológicas destacan la determinación de inmunoglobulinas y las pruebas celulares se basa en estimular las células que participan en la reacción alérgica con el alergeno sospechoso (Meza, 2013). Hipersensibilidad Tipo I: Reacción de hipersensibilidad inmediata o alergia mediada por IgE ➔ Pruebas de Sensibilidad: Pruebas cutáneas, también conocidas como pruebas de piel o prick tests. En estas pruebas, se aplican pequeñas cantidades de alérgenos en la piel y se evalúa la respuesta cutánea. También se pueden realizar pruebas de parche para alergias de contacto. Hipersensibilidad Tipo II: Citotóxica ➔ Pruebas de sensibilidad: No hay pruebas cutáneas específicas para la hipersensibilidad tipo II. Se utilizan pruebas serológicas in vitro para detectar la presencia de anticuerpos circulantes, como las pruebas de hemaglutinación o inmunofluorescencia. Hipersensibilidad Tipo III: Reacción de complejos inmunes ➔ Pruebas de Sensibilidad: Pruebas cutáneas intradérmicas y pruebas de precipitación en gel, como la prueba de inmunodifusión y la electroforesis. Hipersensibilidad Tipo IV: Reacción de hipersensibilidad retardada o mediada por células T ➔ Pruebas de Sensibilidad: Pruebas cutáneas de parches, también conocidas como pruebas epicutáneas o patch tests. Estas pruebas implican la aplicación de alérgenos en parches en la espalda del paciente para evaluar las reacciones de hipersensibilidad retardada, como las dermatitis de contacto. 3. ¿Qué tipo de pruebas se pueden realizar para evidenciar sensibilización en las siguientes enfermedades? a. Tuberculosis ● Prueba cutánea de la tuberculina (PPD): Se inyecta una pequeña cantidad de proteínas derivadas de Mycobacterium tuberculosis bajo la piel y se evalúa la reacción local. ● Pruebas de sangre (por ejemplo, interferón-gamma release assays - IGRAs): Detectan la liberación de ciertas sustancias químicas por células inmunitarias en respuesta a la infección por tuberculosis. b. Fiebre reumática ● Análisis de sangre: Pueden incluir pruebas para detectar la presencia de anticuerpos antiestreptocócicos, como la ASO (antiestreptolisina O), que son indicativos de una infección reciente por estreptococos. c. Anemia hemolítica por fármacos ● Pruebas de laboratorio: Se realizan análisis de sangre para evaluar los niveles de hemoglobina, bilirrubina y otros parámetros sanguíneos. ● Pruebas de anticuerpos: Pueden incluir pruebas para identificar anticuerpos que indican una reacción inmunitaria contra los glóbulos rojos. d. Síndrome de alergia oral ● Pruebas cutáneas: Se pueden realizar pruebas cutáneas para evaluar la sensibilidad a alérgenos específicos asociados con el síndrome de alergia oral. e. Lupus eritematoso sistémico ● Pruebas de anticuerpos: Se realizan análisis de sangre para detectar la presencia de anticuerpos específicos, como los anticuerpos antinucleares (ANA) y los anticuerpos anti-ADN de doble cadena f. Alveolitis alérgica extrínseca ● Pruebas de función pulmonar: Se pueden realizar pruebas para evaluar la función pulmonar y la respuesta a alérgenos específicos. g. Dermatitis por contacto ● Pruebas de parches: Se aplican parches con posibles alérgenos en la piel para determinar si hay una reacción alérgica. 4. ¿Cuántos tipos de pruebas cutáneas para alergia existen y en qué consisten sus diferencia? Pruebas de Punción Cutánea ➔ ¿En qué consiste? En este tipo de prueba, se coloca una pequeña cantidad de extracto alergénico (sustancia que puede causar una reacción alérgica) en la piel, generalmente en el antebrazo o la espalda. Luego, se realiza una pequeña punción o pinchazo a través de la gota de extracto para que el alérgeno entre en contacto con las células de la piel (Valois, 2023). ➔ ¿Cómo se interpreta? Después de un tiempo determinado, se observa la reacción en la piel. Si hay enrojecimiento, hinchazón o prurito en el sitio de la punción, puede indicar una sensibilidad al alérgeno. Pruebas de parche ➔ ¿En qué consiste? En este caso, se aplican parches impregnados con alérgenos en la espalda del paciente. Estos parches se dejan en su lugar durante un período de tiempo específico, generalmente 48 horas. Durante este tiempo, se observa si se desarrolla alguna reacción alérgica en la piel (Valois, 2023). ➔ ¿Cómo se interpreta? Después del período de aplicación, se retirarán los parches y se evaluará la reacción de la piel. Las reacciones se interpretan en función de la apariencia de la piel en los sitios de aplicación de los parches. 5. ¿Cuáles son las limitaciones de las pruebas cutáneas para alergia? ➔ Las pruebas cutáneas pueden producir resultados falsos positivos o falsos negativos (Valois, 2023). ➔ Algunos medicamentos, como los antihistamínicos, pueden afectar la respuesta cutánea y dar lugar a resultados falsos negativos (Valois, 2023). ➔ Las pruebas cutáneas son más efectivas para evaluar alergias de tipo I, pero no son tan útiles para alergias de tipo IV (Valois, 2023). 6. ¿En cuáles pacientes se contraindica la aplicación de pruebas cutáneas de alergia y por qué? ● Reacciones cutáneas graves previas: Urticaria generalizada, angioedema o anafilaxia, se puede considerar utilizar métodos alternativos o pruebas in vitro (Valois, 2023). ● Uso de medicamentos antihistamínicos ● Condiciones de la piel: Dermatitis severa, quemaduras solares recientes o infecciones cutáneas activas (Valois, 2023). ● Enfermedades sistémicas graves 7. ¿Qué medicamentos afectan el resultado de las pruebas de alergia y por qué? ● Antihistamínicos: Estos medicamentos bloquean los efectos de la histamina, pueden disminuir la respuesta alérgica en las pruebas cutáneas (Valois, 2023). ● Corticosteroides: Los corticosteroides tienen propiedades antiinflamatorias y pueden reducir la respuesta alérgica, su uso puede disminuir la reactividad de la piel (Valois, 2023). ● Antidepresivos tricíclicos: Efectos anticolinérgicos ● Bloqueadores de los receptores H2 ● Inhibidores de la bomba de protones (IBP) 8. Para las pruebas cutáneas de alergia, ¿por qué se utilizan controles positivos y negativos? Control Positivo ● Propósito: Sirve como un punto de referencia para asegurar que el sistema de prueba esté funcionando correctamente y que el paciente sea capaz de reaccionar adecuadamente (Valois, 2023). ● Contenido: Por lo general, el control positivo incluye un extracto de un alérgeno que se sabe que produce una reacción alérgica en la mayoría de las personas sensibles. La presencia de una respuesta positiva en el control confirma la capacidad del paciente para desarrollar una respuesta alérgica (Valois, 2023). Control Negativo ● Propósito: Establece un punto de referencia para identificar reacciones no específicas o falsos positivos. Además, ayuda a distinguir entre una verdadera reacción alérgica y una respuesta cutánea común (Valois, 2023). ● Contenido: El control negativo generalmente consiste en una solución salina o algún otro sustituto inerte que no debería provocar ninguna reacción alérgica (Valois, 2023). 9. ¿En qué enfermedades se utiliza la prueba de Prick-Prick y por qué? La prueba de Prick-Prick es una variante de la prueba de punción cutánea (prick test) y se utiliza principalmente para evaluar alergias a alimentos específicos. A diferencia de la prueba de punción cutánea estándar, en la prueba de Prick-Prick se utiliza el propio alimento que se sospecha está causando la alergia en lugar de un extracto estándar del alérgeno (SanchezLópez, 2000). Conclusión En inmunología, las pruebas de alergias desempeñan un papel crucial al proporcionar información precisa sobre las respuestas inmunológicas específicas de un individuo a sustancias externas. Estas pruebas son esenciales para diagnosticar alergias y desarrollar estrategias de manejo personalizado. La identificación precisa de los alérgenos permite a los profesionales de la salud diseñar intervenciones terapéuticas específicas, como la inmunoterapia, y ayudar a los pacientes a evitar los desencadenantes alérgicos. En última instancia, estas pruebas contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas al reducir los síntomas alérgicos y prevenir reacciones graves, destacando la importancia de un enfoque inmunológico preciso en el manejo de las alergias. Referencias Diagnóstico y manejo (NICE Guideline NG136). https://www.nice.org.uk/guidance/ng136 Diagnóstico y manejo (NICE Guideline NG136). https://www.nice.org.uk/guidance/ng189 Diagnóstico y manejo (NICE Guideline NG136). https://www.nice.org.uk/guidance/df127 Fox S(Ed.), (2023). Fisiología humana, 15e. McGraw Hill. https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=3384&sectionid=281683388 Levinson W, & Chin-Hong P, & Joyce E.A., & Nussbaum J, & Schwartz B(Eds.), (2022). Microbiología médica e inmunología. Una guía acerca de las enfermedades infecciosas, 17e. McGraw Hill. https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=3219&sectionid=269776637 Manno R.L., & Yazdany J, & Tarrant T.K., & Kwan M (2023). Pruebas de alergia. Papadakis M.A., & McPhee S.J., & Rabow M.W., & McQuaid K.R.(Eds.), Diagnóstico clínico y tratamiento 2023. McGraw Hill. https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=3323&sectionid=277968393 Meza, A. (2013). Estrategias de aprendizaje. Definiciones, clasificaciones e instrumentos de medición. Propósitos y representaciones, 1(2), 193-212. Punt J, & Stranford S.A., & Jones P.P., & Owen J.A.(Eds.), (2020). KUBY. Inmunología, 8e. McGraw Hill. https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2951&sectionid=249661284 Sánchez-Caraballo, J., Diez-Zuluaga, S., & Cardona-Villa Ricardo, R. (2012). Sensibilización a alérgenos en pacientes. Revista Alergia de Mexico, 59(3). Sánchez-López, G., Cizur, M., Sanz, B. y Sanz, ML (2000). Pinchazo con alimentos frescos en pacientes con alergia al látex. Revista de alergología investigacional e inmunología clínica , 10 (5), 280282 Valois, A. (2023). Pruebas cutáneas para alergias: técnicas y aplicaciones en dermatología. EMCDermatología, 57(1), 1-14.