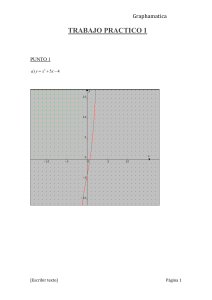

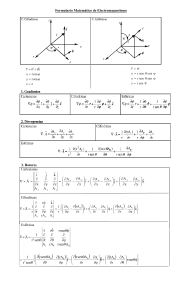

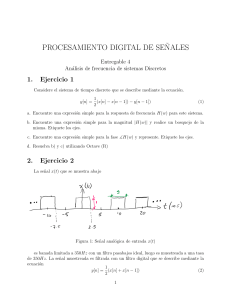

LOS TONTOS RACIONALES DEBATES SOBRE RACIONALIDAD ECONÓMICA AMARTYA SEN HISTORIA PENSAMIENTO ECONÓMICO MELISA REBOIRAS 4.180.715-4 CHRISTIAN GADEA 5.272.786-2 LOS TONTOS RACIONALES | Melisa Reboiras y Christian Gadea RESUMEN Este trabajo pretende analizar el artículo “Los tontos racionales” de Amartya Sen, identificando las principales ideas plasmadas en él sobre la racionalidad económica, y exponiendo, a nuestro parecer, la posición del autor sobre el realismo de los supuestos en economía utilizando para ello las ideas planteadas en “La metodología de la economía positiva” de Milton Friedman. Se ordena el trabajo de la siguiente manera: en la parte I con las principales influencias de Sen para luego, en la sección II exponer explícitamente las críticas planteadas en el texto. En parte III se intenta plantear una supuesta “respuesta” de Friedman dedicada a Sen de la vaguedad del desprestigio de teorías basado en el “realismo” de los supuestos. Pasamos luego a la respuesta a Friedman por parte de Sen, en la sección IV, donde ahora si hilamos fino en la profundidad que Sen introduce al análisis y por qué su crítica va más allá del simple acercamiento sobre supuestos no realistas. Se plantea luego, la propuesta de Sen en la sección V (metaordenamientos) para luego presentar las conclusiones finales de este trabajo en la parte VI. LOS TONTOS RACIONALES | Melisa Reboiras y Christian Gadea I - LA INFLUENCIA DE SEN 1 Economista y filósofo indio nacido en 1933, formado en la Universidad de Cambridge (culminando su doctorado en 1959); profesor de economía en varias universidades y colegios tanto en India como en Inglaterra. Reconocido teórico de la economía del Desarrollo y laureado con un Premio Nobel en 1998. Su obra no respeta las fronteras entre la economía, la ética, la filosofía política y la metodología de las ciencias sociales; sino que concibe la economía en una relación constitutiva con las otras ciencias. El eclecticismo de Sen es resultado de un método intelectual original, tomado de la cultura india tanto como rasgo cultural interiorizado, como enseñanza explícita de su maestro A. Dasgupta. También aprendió de su profesor en Cambridge, M. Dobb la importancia de la riqueza informativa (no se trata sólo de predecir sino también de describir la vida social). Una de sus principales contribuciones a la filosofía política es el caso del enfoque de las capacidades. Sen confiesa sus tres influencias más importantes en el terreno filosófico, Aristóteles, Adam Smith y Karl Marx; aunque existen otras no prioritarias pero igualmente importantes como el caso del utilitarismo, con el que Sen mantendrá un diálogo constante aunque crítico; o también de liberales progresistas como J. S. Mill y J. Rawls. Con Aristóteles defenderán la interrelación entre la ética, la política y la economía a partir de una antropología no reduccionista en la que los humanos son seres sociales y cuya racionalidad no es sólo instrumental. Ambos rechazan la visión formalista de la economía, de donde surge una visión del bienestar humano y de los objetivos sociales mucho más rico que los de la economía neoclásica. Con un estudio mucho más concienzudo y directo, Sen será especialista en aportar una nueva visión del “padre del liberalismo”. Invoca a Smith en su defensa crítica del mercado, en su apoyo a los aspectos positivos del comportamiento capitalista, en su rechazo del homo economicus, o en su defensa de la libertad positiva, entre otras cuestiones. De Marx toma muchos elementos que serán abordados en sus teorías de las capacidades o de las hambrunas. También en la visión de las necesidades, la relación entre propiedad y libertad, o la noción de libertad positiva. Además, recibirá de manera indirecta su influencia intelectual en un ambiente de ideas marxistas y socialistas, muy presentes en su educación económica en India. II - LOS TONTOS RACIONALES “El hombre puramente económico es casi un idiota desde el punto de vista social. La teoría económica se ha ocupado mucho de este tonto racional apoltronado en la comodidad de su ordenamiento único de preferencias para todos los propósitos. Necesitamos una estructura más compleja para acomodar los diversos conceptos relacionados con su comportamiento”2. Sen intentará demostrar la estrechez de miras del concepto de racionalidad subyacente al “modelo de la elección racional”, cuestionando algunos de sus preceptos y proponiendo más viables al mismo. Sus primeras críticas serán destinadas a Edgeworth quien profesaba que el egoísmo (o interés propio) será el motivo del accionar de los agentes. Si bien establece que no es este el principal motivador en toda actividad, afirma que en aquellas donde se puede aplicar el “cálculo económico”, para él la guerra o el comercio, no será errado considerar este supuesto. A pesar de reconocer la limitación de su perspectiva, Edgeworth construirá buena parte de sus modelos basado en el auto-interés. Para Edgeworth, sólo habrá dos posibles motivaciones humanas, la utilitarista 3 y la egoísta. La motivación utilitarista quedará anulada al considerar la aceptabilidad del egoísmo como supuesto conductista fundamental, avalando su uso en la mayoría de circunstancias. Sen responderá a la falsa dicotomía establecida por Edgeworth, LOS TONTOS RACIONALES | Melisa Reboiras y Christian Gadea estableciendo que existen intereses intermedios relacionados a grupos, como ser la conciencia de clase, la ética de empresa o simplemente la responsabilidad familiar. La eliminación del utilitarismo no deja al egoísmo como única opción. Otro punto de discrepancia de Sen con Edgeworth, y con los “modelos de elección racional” en general es el que establece que el equilibrio de los mercados competitivos de la economía se encuentra siempre en “el núcleo”, es decir, que satisface varias condiciones de imposibilidad de mejoramiento4. Las elecciones de los individuos, basadas en un modelo con supuestos clásicos de elección racional, es decir dos individuos que establecen sus preferencias con respecto a un conjunto de dos bienes en una economía cerrada sin intervención pública, siempre se encontrarán en “el núcleo”, el cual corresponderá con la curva de contrato que es el resultado de las intersecciones entre las curvas de indiferencia de los dos individuos en nuestra supuesta economía5. Es fácil notar que encontrarse en el núcleo sólo resulta relevante en el sentido de eficiencia, mas es poco relevante desde un punto de vista de equidad (un individuo pobre puede seguir siéndolo aún después de incurrir en las transacciones en el mercado). Con respecto a estos equilibrios eficientes, pero no equitativos, Edgeworth responde que la buena sociedad utilitarista se dará cuando la competencia sea acompañada del arbitraje de estos contratos indeseables resultantes del egoísmo. Mas Sen señalará que el poco enfoque que Edgeworth realiza con respecto a los aspectos institucionales de tal arbitraje deja sin respaldo a su planteamiento. Otro punto de crítica de Sen será hacia el concepto de “preferencia revelada”. Este establece que las preferencias de los sujetos serán equivalentes a su comportamiento observable. La deficiencia de esta perspectiva radica en los axiomas de la elección racional que trae aparejado6. Para Sen, la consistencia en las preferencias a lo largo del tiempo es un supuesto falso, lo cual implica la destrucción de la posibilidad de ordenamiento de las preferencias individuales. “No hay razón para presumir que los intereses futuros, tal como se evalúan hoy, coincidirán con tales intereses evaluados en el futuro”7. Sen afirma que las elecciones implican un complejo conjunto de aspectos psicológicos que es imposible abarcar caracterizando el comportamiento de los individuos dentro de los límites formales8. Existen factores que entran en juego en el comportamiento y que hacen que las preferencias del sujeto no siempre correspondan con su conducta observable. Sen establece dos de estos aspectos como la simpatía y el compromiso. Ilustramos los conceptos con un ejemplo en estática comparativa: Nos ponemos en la piel de un soldado. Imaginemos que presenciamos un interrogatorio a un prisionero de guerra; dadas las circunstancias y la tenacidad del prisionero, consideramos que su vida está corriendo peligro. Si decidimos intervenir porque no soportamos ser testigos del espectáculo por más tiempo, es decir que la situación está afectando nuestro bienestar, entenderemos que esa acción estará motivada por la simpatía. Por el contrario, si no nos vemos impresionados por el acto pero nuestra humanidad nos impulsa a detenerlo, eso será un acto de compromiso. Con la simpatía, estaremos actuando de manera egoísta, ya que el impulso de actuar se debe a la empatía, es decir, porque el no actuar nos está generando un costo en términos de bienestar. Por el contrario, el compromiso equivale al acto de dar preferencia a una regla ética por encima de un beneficio o interés personal, una acción altruista. Para los “modelos de elección racional”, la simpatía conforma esa zona de confort que permite “exteriorizar” las implicancias de las decisiones de los agentes y no representa una inconsistencia con la introducción de incertidumbre en el análisis. Detengámonos ahora en el mismo ejemplo pero con la introducción de incertidumbre en la decisión, ahora una intervención puede significar una sanción para nosotros por parte de nuestros superiores; bajo el impulso de la simpatía tomaremos la decisión nuevamente de intervenir en el proceso, dado que no hacerlo nos implica un costo en nuestro bienestar. Mas si actuamos por compromiso, nuestra decisión puede cambiar, ya que la probabilidad LOS TONTOS RACIONALES | Melisa Reboiras y Christian Gadea de ser castigados no nos permite determinar si nuestra primera elección sigue siendo la preferida. Por lo tanto, Sen asegura que existe al menos un factor motivacional (el compromiso) que se aleja radicalmente del modelo de la maximización de utilidad y del modelo de preferencias reveladas, lo cual supone que estos son, como mínimo, limitados. III - LA METODOLOGÍA DE LA ECONOMÍA POSITIVA Milton Friedman nació en Nueva York en el año 1912, fue un estadístico, economista e intelectual estadounidense de origen judío ganador del Premio Nobel de Economía de 1976 y uno de los fundadores de la Escuela de Economía de Chicago. Ideológicamente liberal, y siempre crítico con las conclusiones del keynesianismo. Fue asesor para los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en el Reino Unido. A partir de las distintas interpretaciones del texto analizado, se lo ha catalogado de falsacionista popperiano, de verificacionista, de convencionalista y de instrumentalista metodológico. Desde este último punto de vista, se puede ver en el texto analizado, que da mayor importancia a las predicciones que a las generalizaciones, porque introduce una desconfianza a las hipótesis o premisas. Esta idea se ve plasmada en cuatro puntos de importancia. Inicialmente cataloga toda teoría como tautológica, como una idea de verdad autocontenida. Luego plantea que la verificación de una teoría nunca está en las generalizaciones, sino en enfrentar la teoría con la realidad y también plantea la importancia de que sea sencilla pero fructífera. Por otro lado, pero que tiene la mayor relevancia en lo que concierne a este trabajo, la idea de que el realismo no es fundamentalmente necesario, por el contrario, a veces puede implicar perjuicio. Por último la idea de ir superando el conjunto de hipótesis mediante contraste con la realidad, aportando cada vez mayor confianza al valor explicativo. En la medida que se falle en este sentido, se irán sustituyendo dichas hipótesis por las nuevas. Lo anterior se realiza en base al intento de Friedman por marcar la diferencia entre la economía positiva y la normativa. Plantea que se genera una confusión entre ambas reconociendo que hasta cierto punto es un hecho inevitable. Pero define claramente que “la economía positiva es en principio independiente de cualquier posición ética particular o de juicios normativos (...) Su objeto es proporcionar un sistema de generalizaciones que pueda usarse para hacer predicciones sobre las consecuencias de cualquier cambio en las circunstancias”9. Esta conceptualización de economía positiva es la que da forma, o respuesta, a la importancia del realismo que deben, o no, tener los supuestos. Pero no descuida la conexión existente entre la economía positiva y la normativa (y el arte de la economía), mencionando que no pueden ser independientes. El fin último de la ciencia positiva radica en el desarrollo de una “teoría” o “hipótesis” que logre predecir fenómenos que no han ocurrido. La propia evidencia, evalúa si las categorías involucradas tienen una contrapartida empírica lógica, con sentido, por lo tanto si son útiles para analizar un problema concreto. Pero cuidado, porque la generalización no es siempre válida. La verdadera dificultad para las ciencias sociales es el conseguir evidencia para contrastar hipótesis respecto a una clase de fenómenos, lo cual puede llevar a la tentación de suponer que otra evidencia, más fácilmente disponible, posea igual entidad para juzgar la validez de dicha hipótesis. Y es que la evidencia conseguida por la experiencia es tan abundante y frecuentemente tan concluyente como la de los experimentos preparados de las ciencias naturales que resultaría ilógico no hacer de su uso para la contrastación. Ahora bien, y con respecto a los supuestos, ¿es posible probar una hipótesis por el realismo de los mismos? Según Friedman la cuestión no radica en una demostración, ya que, como un problema tradicional de contraste de hipótesis estadístico, el objetivo es rechazar o no nuestra hipótesis nula con respecto a una alternativa10. Lo que la evidencia empírica nos puede dar es información suficiente para determinar si nuestra hipótesis no puede ser LOS TONTOS RACIONALES | Melisa Reboiras y Christian Gadea rechazada, lo cual no implica su aceptación. La hipótesis económica, bajo un amplio espectro de circunstancias, de que las empresas particulares actúan como si pretendieran racionalmente elevar al máximo sus beneficios esperados y como si conocieran perfectamente los datos precisos para conseguirlo, ha de evaluarse conforme a la confianza que nos brinda justificar la actitud real de los empresarios bajo estos supuestos. Realmente el empresario no realiza el complejo ejercicio de búsqueda de un óptimo, mas si el mismo no ajusta su conducta a cierto sentido como maximizador de beneficios, parece improbable que su empresa permanezca en la industria, por lo que es justificado el supuesto de racionalidad en la acción. El uso de supuestos no solo brinda una forma económica de describir una teoría, mas facilita su prueba indirecta bajo sus propias deducciones, haciéndolos un medio conveniente para especificar las condiciones bajo las que se espera que la teoría sea válida. Las críticas a los modelos marshallianos de comportamiento de la economía caen en la bajeza de presumir que Marshall “supuso” la competencia perfecta, mas reconoce que solo es aplicable a algunos casos en concreto que cumplan con las condiciones específicas coyunturales a la misma. La falta de realismo de estos supuestos no es una crítica aceptable contra el modelo, ya que el mismo no hace más que un uso conveniente en la búsqueda de resultados de economía positiva. Friedman sí comparte que una teoría más general debe tener contenido y sustancia, debe poseer implicaciones susceptibles de contrastación empírica y de sustantivo interés e importancia; tal teoría, afirma, permitirá operar en problemas que ahora no se puede. IV - ¿QUÉ DIRÍA SEN? La crítica que Sen desarrollaría respecto al trabajo de Friedman podría dirigirse a varios objetivos. En primer lugar, y con respecto al contraste de hipótesis en términos estadísticos, Sen no compartiría el supuesto de disyunción de sucesos a estudiarse en contrastación de la veracidad de una hipótesis. A la hora de resolver un contraste, la capacidad de crear reglas de decisión que de forma inambigua nos den un resultado con el cual tomar una decisión respecto a nuestra hipótesis nula es, al menos, limitada en su aplicación sobre una sociedad o un grupo de individuos. La cantidad de variables que toman parte dentro de la toma de decisiones de los individuos, aspectos que entre sí no son independientes, hacen casi imposible la elección de la mejor regla de decisión para contrastar nuestras hipótesis. El uso de supuestos, si bien facilitan este proceso, pueden no otorgar claridad cuando su uso es más amplio que el que Friedman asegura tener presente. En segundo lugar, en continuación con lo antedicho, los supuestos de competencia perfecta, o mejor dicho, supuestos que se alejan de la búsqueda de tal teoría general que debe poseer implicaciones susceptibles de contrastación empírica como Friedman prevé, se pueden interpretar en dos sentidos. Por un lado, que las ramas tradicionales de la economía no poseen las herramientas para desarrollar tales supuestos que sí puedan entenderse como abarcativos de la realidad y que al menos permitan inferir que las conclusiones derivadas de su uso si cometan el objetivo de preconizar sucesos más allá de los casos que cumplan con las tan restrictivas condiciones; por otro, que los economistas se hayan descansado en que es innecesaria una indagación más profunda en los aspectos que limitan sus postulados no sólo en tiempo y lugar, sino que de relevancia real, dadas las disparidades que contiene con el abanico de posibilidades diferentes que significan las sociedades de nuestro mundo. El uso de supuestos de racionalidad es tan generalizado que se puede llegar a entender que incluso algunos deben de creerlos suficientes. Y si bien Friedman reconoce la limitación que tienen y así igual defiende su uso cuando de estudios de casos particulares se trata, ha de reconocer también que se utilizan para cualquier caso y no solo los particulares, como una especie de extensión que lleva al mero estudio de irrealidades. Sen ha destacado personalmente los aportes que actores bajo el uso del supuesto de racionalidad han brindado a la economía, mas eso no significa que sus perspectivas no sean limitadas y que el uso de sus teorías y modelos no ha de hacerse con cautela. LOS TONTOS RACIONALES | Melisa Reboiras y Christian Gadea V - LOS METAORDENAMIENTOS DE SEN Siguiendo la lógica de Sen, es posible decir que la teoría tradicional tiene muy escasa estructura, porque asigna un ordenamiento de preferencias y supone que ese ordenamiento refleja muchas cosas de este individuo: sus intereses, su bienestar, sus elecciones y su comportamiento efectivo. Sen se pregunta en este punto si un ordenamiento de preferencias de este tipo, puede hacer todo eso. Dentro de este marco, un individuo sería “racional” en el sentido limitado de que no revele inconsistencias en su comportamiento de elección, en el ordenamiento de sus preferencias; si hubiese tal individuo capaz de reducir sus decisiones a una comparación numérica entre el estadio de utilidades que un suceso A le brinda con respecto a un suceso B, ese sería un tonto en el sentido de Sen; ya que no tendría en su análisis el complejo conjunto de aspectos psicológicos que realmente juegan un papel en la toma de decisiones. El hombre puramente económico es como un retrasado mental desde el punto de vista social. Entonces, se pregunta ¿Qué clase de estructura necesitamos? Para responderla, acude a una distinción que hace John Harsanyi entre preferencias “éticas” y preferencias “subjetivas”, que ayudan a tener una perspectiva más amplia. En las primeras se expresa lo que la persona preferiría de acuerdo con consideraciones sociales y en las subjetivas se expresa lo que efectivamente prefiere, pero esta vez sobre la base de sus propios intereses. Claramente, la simpatía interviene en la llamada preferencia subjetiva. Sin embargo, el papel del compromiso no queda tan claro. Como las preferencias “subjetivas” de un individuo son las que definen la “función de utilidad”, parece que existe una intención de dejar de lado el compromiso, surgiendo una ambigüedad proveniente del hecho de que las preferencias subjetivas expresan plenamente sus preferencias tal como son en la realidad. Ahora, ¿Qué diremos si el individuo se desvía de su maximización del bienestar personal, no por una preocupación imparcial, sino por el compromiso hacia algún grupo particular? Sen concluye que esta propuesta dual también resulta incompleta. Entonces propone conceptualizar el compromiso en términos de metarodenamientos (de ordenamientos acerca de ordenamientos de preferencias) 11. De acuerdo con Sen, un compromiso sería un ordenamiento de dichos ordenamientos de preferencias, que establece prioridades entre ellos. Según el modelo de Sen, el resultado de un metaordenamiento que genera un compromiso particular puede ir en contra de las preferencias de primer orden preferidas por el sujeto. El propio autor presenta esta idea a través del ejemplo de la comida vegetariana. Imaginemos que se dice: “desearía que me gustase más la comida vegetariana”. En este caso estoy estableciendo un metaordenamiento de preferencias, de forma que el ordenamiento de preferencias en el que la comida vegetariana prima sobre la carne es racionalmente preferido frente al ordenamiento en el que la carne va antes que la comida vegetariana. Como resultado de este metaordenamiento, posiblemente escoja la comida vegetariana frente a la carne, a pesar de que la carne me guste más, o me produzca más placer. Es decir, los compromisos, concebidos en tanto ordenamientos acerca de ordenamientos de preferencias, tienen influencia directa en la conducta. Considero, debido a un compromiso que tengo con los derechos de los animales o con el cuidado del medio ambiente, que el mundo sería mejor si yo consumiera alimentos vegetarianos, y por ello escojo el plato de verduras. Sen plantea que este ordenamiento es variable, parcial e incluso puede ser incompleto, pero supone que no es tan difícil ir un poco más allá de la limitación de las preferencias “éticas” y “subjetivas”. El problema más importante es que esta estructura de ordenamiento necesita mucha información que no se obtiene de la simple observación de elecciones efectivas, ya que como mucho podría llegarse a revelar solo uno de los ordenamientos. Entonces, habría que incluir otras fuentes de información, como la introspección o la discusión. LOS TONTOS RACIONALES | Melisa Reboiras y Christian Gadea Pero Sen no se conforma con definir un ordenamiento que plantee cuál es el ordenamiento que le da más bienestar a la persona, sino que pretende llegar a una función de utilidad cardinal que le dé medida a ese bienestar. Entonces, le va a pedir al individuo que ordene los ordenamientos por proximidad al ordenamiento efectivo de bienestar. Con esta idea, se supone que se podrían hacer comparaciones de bienestar entre los individuos. “Una vez que abandonamos el supuesto de que la observación de las elecciones es la única fuente de los datos sobre el bienestar, se abre todo un mundo nuevo, liberándonos del yugo de información del enfoque tradicional”12. Esta estructura más amplia tiene muchos usos, por ejemplo ayuda con el análisis de algunas situaciones del comportamiento que implican compromiso, como el caso del Dilema de los Prisioneros13. Es un caso que muestra cómo la racionalidad individualista fracasa como estrategia. Si vemos este juego desde el egoísmo y altruismo en vez de confesar y callar, y lo resolvemos por el método de eliminación de estrategias dominadas, encontramos que si cada uno juega la estrategia egoísta estará mejor individualmente, pero estarían mejor ambos si eligen la estrategia altruista. Pero el tema principal, es que en la vida real, las personas no seguimos siempre la estrategia egoísta y los teóricos de los juegos interpretan estos resultados tentados de asociarlos con la falta de inteligencia de los jugadores. VI - CONCLUSIONES Sen no pretende ocuparse de si el comportamiento humano se puede definir como racional o irracional, lo que intenta mostrar es la necesidad de que se incluya el compromiso como una parte importante de comportamiento de las personas; además, lo muestra como algo que no presupone el razonamiento pero que tampoco lo excluye. Intenta demostrar que la maximización de la utilidad que se asocia con el modelo de elección racional es falsa, porque el comportamiento humano está influido por muchas motivaciones y una de las principales es justamente el compromiso. “Las matemáticas son deseables en la medida en que otorguen precisión cuantitativa a las teorías e hipótesis sin sacrificar demasiada precisión cualitativa. Cuando la formalización matemática se produce a costa de simplificar tanto el objeto (o sujeto) de estudio que deja fuera gran parte de su conducta, entonces es preferible prescindir de las matemáticas”14. Por su parte, Friedman, plantea que “una teoría no puede probarse comparando sus “supuestos” directamente con la “realidad””15. Resulta inalcanzable un realismo completo, y este problema puede resolverse solamente comprobando si las predicciones que hace, son lo suficientemente buenas para el propósito pretendido. Otra de las ideas centrales de Sen es la sustitución de la estructura clásica de ordenamientos de las preferencias por un metaordenamiento, dando solución al problema de escasez de estructura. El ordenamiento del ordenamiento de las preferencias, aunque costoso y quizá difícil de llevarlo a la práctica, nos posiciona en una estructura más amplia que además nos permite comparaciones interpersonales. También tenemos que destacar la idea de que el comportamiento, no debería plantearse en términos dicotómicos (egoísmo y sistemas morales universalizados) como lo hace el utilitarismo. Los grupos intermedios, como una clase social o una determinada comunidad, son la base de muchas de las acciones que implican compromiso y esta misma es la razón del por qué rechazar al egoísmo como elemento único de comportamiento y con ello descartar la universalización moral como base del comportamiento efectivo. Los individuos tienen fundamentos racionales para, por ejemplo, acudir a manifestaciones, estando casi todos ellos directa o indirectamente relacionados con el compromiso con unos valores cívicos y democráticos determinados. Por tanto, si una teoría de la racionalidad es incapaz de dar cuenta de dichos comportamientos y actitudes, por muy formal que sea, será incompleta y estará errada. LOS TONTOS RACIONALES | Melisa Reboiras y Christian Gadea VII – REFERENCIAS Y ANEXOS 1 Tomado de Garrido, S. (2009) 2 Tomado de Sen, A. (1976) p. 202 Se conoce como utilitarismo al resultado de una transición, que a nivel empírico se encuentra presente en las partes superiores de la naturaleza humana; es decir, donde se da la tendencia a instituciones utilitaristas y su aprecio. Tomado de Sen, A. (1976) p. 173 3 Las asignaciones de recursos se considerarán eficientes en el sentido de Pareto si ninguno de los agentes puede mejorar su situación sin empeorar la situación de los demás, pero también implica que nadie puede estar en peor situación de la que estaría sin intercambio. Tomado de Nicholson, W. (2008) p. 357 4 5 Ejemplo gráfico de elaboración propia basado en Nicholson, W. (2008) p. 369 Los puntos de la curva de contrato en naranja son eficientes en el sentido de Pareto (puntos como A o B) que resultan de la intersección de las curvas de indiferencia de los dos sujetos de nuestra economía. Para Edgeworth, a primera vista no existe preferencias con respecto al bienestar social entre las canastas de bienes determinadas por el punto A y B ya que ambas son eficientes. Más desde un punto de vista de equidad, Sen señalará que en A el individuo representado por el color celeste estará en una situación muy desfavorecida en comparación con el otro sujeto. El intercambio, para Sen, puede no significar salir de un estado de pobreza. Incluso el punto C, en términos de equidad nuevamente, será preferible a A para el sujeto en color celeste a pesar de no ser un resultado eficiente. 6 Axiomas de la elección racional: - Completas: ante dos situaciones A y B cualesquiera, un individuo siempre podrá definir con exactitud si A es preferible a B, si B es preferible a A o si ambas son igual de apetecibles. -Transitivas: las elecciones internas de un individuo son consistentes, es decir que si A es preferida a B y B es preferida a C, entonces A debe ser preferida a C. -Continuas: Si A es preferible a B, entonces las situaciones que se “acercan” convenientemente a A también serán preferibles a B. Tomado de Nicholson, W. (2008) pp. 69-70 LOS TONTOS RACIONALES | Melisa Reboiras y Christian Gadea 7 Tomado de Sen, A. (1976) p. 180 8 Ejemplo gráfico de elaboración propia basado en Nicholson, W. (2008) p. 76 La intersección de las curvas de indiferencia de un individuo implica que las preferencias no son consistentes. Sobre la misma curva de indiferencia tenemos las canastas de elección A y B, por las cuales el individuo es indiferente. Sin embargo, la canasta C representa una elección preferida a la canasta A dada su mayor lejanía respecto al origen. De la comparación entre C y B no se puede concluir lo mismo, provocando que las preferencias del individuo no puedan ser ordenadas. 9 Tomado de Friedman, M. (1953) p.356 El uso desde este punto en adelante de las definiciones de hipótesis, hipótesis nula e hipótesis alternativa, reglas de decisión, regiones críticas y demás son acordes a su uso estadístico y fueron tomadas de las Notas Docente brindadas para el curso de Estadística II desarrollado en la FCEA, UdelaR 10 11 Ejemplo gráfico de elaboración propia basado en Sen, A. (1976) p. 205 La idea básica es que tenemos dos órdenes de preferencias: uno, llamémosle X, en el que la conducta A prima sobre B, y otro, en este caso Y, en el que la conducta B prima sobre A. Un compromiso implicaría que el sujeto ordena los ordenamientos de preferencias de forma que, por ejemplo, X fuese preferible a Y, y no al revés. 12 Tomado de Sen, A. (1976) p. 209 LOS TONTOS RACIONALES | Melisa Reboiras y Christian Gadea 13 Ejemplo gráfico de elaboración propia 14 Frase reconocida de Sen; no logramos dar con el trabajo en el cuál se presenta 15 Tomado de Friedman, M. (1953) p. 395 VIII – BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Sen, A. (1976) Los tontos racionales: una crítica de los fundamentos conductistas de la teoría económica, en: Philosophy and Public Affairs, 6, pp. 172-217 Friedman, M. (1953) “The methodology of positive economics”, en Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago Garrido, S. (2009) Raíces intelectuales de Amartya Sen. Aristóteles, Adam Smith y Karl Marx, Editorial Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Nicholson, W. (2008) Equilibrio general y bienestar, en: Teoría microeconómica: principios básicos y ampliaciones, 12, novena edición, pp. 335-382 FCEA, UdelaR (2020) Nota Docente, Curso Inferencia Estadística: Contraste de Hipótesis, 4, pp. 71-98 LOS TONTOS RACIONALES | Melisa Reboiras y Christian Gadea LOS TONTOS RACIONALES | Melisa Reboiras y Christian Gadea